泊まるから、関わるへ──珠洲市“ゲストハウス仮( )-karikakko-”がひらく新しい滞在

仮( )-karikakko-

更新日:2025年8月26日

珠洲で、人と場をつなぐ暮らし

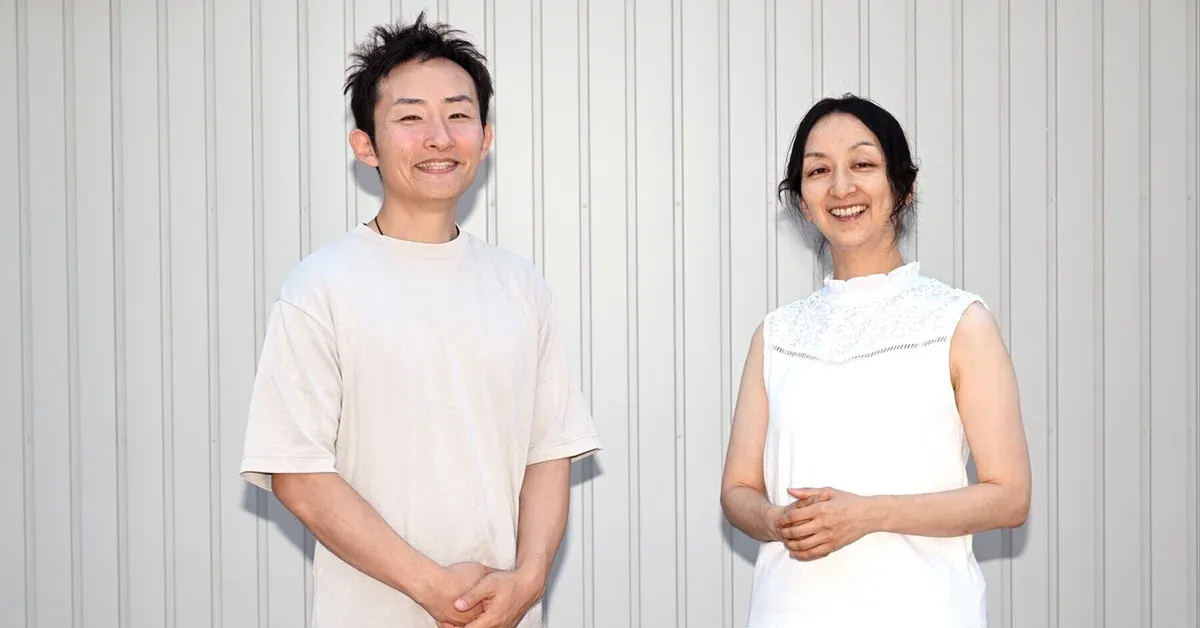

珠洲市で“ゲストハウス仮( )-karikakko-”を運営している楓 大海(かえで・ひろみ)です。もともとは岐阜県土岐市で育ち、大学進学を機に金沢美術工芸大学へ進みました。在学中に出会った相方の新谷健太(しんや・けんた)とともに、2017年に珠洲市へ移住しました。

その後、関係性を編み直すアートコレクティブ「仮( )-かりかっこ-」を立ち上げ、地域との関わりを深めながら、アートを軸にした活動を続けています。

2018年には“ゲストハウス仮( )-karikakko-”を開業し、2019年にはまちづくりやコミュニティの運営を担う「一般社団法人仮かっこ」を設立。地元のお寿司屋さんの跡地をお借りして、飲食と交流のスペース「cafe & bar 仮(しげ寿司)」もオープンしました。さらに2022年からは、奥能登に暮らす子どもたちの教育格差の是正に取り組むべく、「NPO法人ガクソー」を立ち上げ、放課後の居場所や学びの場づくりにも力を注いでいます。

仮( )という名前に込めた意味と成り立ち

“仮( ) -karikakko-”という名前は、実は偶然から生まれたものなんです。僕が大学院生だったころ、新谷と一緒に金沢のシェアハウスで暮らしていて、ユニット名やゲストハウスの名前をどうしようかと話していました。いくつかの候補を挙げて、それぞれの後ろに「(仮)」とメモのように付けていたんです。そのとき、ふとした打ち間違いで「仮( )」 と打ってしまって。

でもそれを見た瞬間、「あ、これ良いかも」と思ったんですよね。

名前の響きもすごくよかったし、なによりカッコの中が空いているというのが、僕らの考えていたことにすごくしっくり来たんです。たとえば、このカッコの中には、人や物、思考、問いなど、いろんなものが仮に入ることができる。決まりきった意味を持たず、「どう捉えるか」「どう考えるか」を、それぞれ仮に置いてみる。そんな余白こそが、大事だと思っています。

アートコレクティブ 仮( )-かりかっこ-

腐れ縁が導いた、珠洲での暮らしと場づくり

新谷と僕は、金沢の美術工芸大学で出会いました。 同い年で、専攻も同じ。浪人していた時期もあって、サークルも一緒。いろんなタイミングが重なって、まるで腐れ縁みたいな関係になっていきました。

在学中は、サークルやゼミで珠洲に通う機会が多くて、僕らはこの土地の自然や文化、空気感にどんどん惹かれていきました。卒業後に「これからどうしようか?」と話すなかで、珠洲に移住することはごく自然な選択でした。

当時の僕は、コミュニケーションとか関係性、コミュニティといったものを、自分の研究対象でありたいと考えていて、そういったこともあって、珠洲に移住するにあたり、いろいろと調べていました。

実際に移住を検討するなかで、かつて150軒ほどあった珠洲の宿泊施設が、僕らが来たころには50軒程度にまで減っていることを知りました。 滞在先が少なければ、この土地の魅力も伝わりにくいし、僕ら自身が暮らしながら人を迎えるための場所も必要だと感じたんです。自分たちが移住するにあたっても、人が集まれる場所が必要だと感じました。

そこで、「泊まれて、なおかつ人が集まれる場所」として、ゲストハウスというかたちがしっくりきました。 人が訪れ、関係が生まれ、コミュニケーションが育まれていく、そんな場所を作りたかったんです。 だから、僕にとってゲストハウスは目的というよりツールのひとつなんですよね。しげ寿司もそうですし、カルチャーや学びを支えるガクソーも、すべては関係性を育むための手段として動いています。今は、しげ寿司は地震の影響で使えなくなってしまいましたが、ゲストハウス仮( ) 、あみだ湯、ガクソー、それぞれの場が、それぞれのかたちで動き続けています。

静かな時間が流れる、ゲストハウス仮( )の客室

場を整え、人が育てる

新谷とよく話すなかで、「どういう場をつくるか」「どういう状況をつくるか」というのは、僕らにとってすごく大事なテーマです。それを僕たちは麻雀の用語になぞらえて、「場況(ばきょう)をつくる」と呼んでいます。麻雀って、その場その場で手が変わったり、ほかのプレイヤーの出方や空気を読んだりするじゃないですか。そういう流れや読みを大切にする感覚が、仮( )のあり方にもすごく近いと思うんです。

僕たちのやっていることは、まず箱(=場所)をつくること。でも、それだけでは終わらなくて、そこに人が集まり、関係性が生まれ、空気が醸成されていく。そういう状況の方に重きを置いています。場は用意するけれど、状況は来た人たちと一緒につくっていく。そのプロセスこそが大切なんです。

ゲストハウス仮( ) もあみだ湯も、僕が中心に立つというより、僕自身もその場を構成する一つの要素です。訪れる人たちが、それぞれのルーティンをつくったり、お互いに会話したり、衝突や共感を経て場を動かしていく。そうやって「場況」が勝手にまわり始める瞬間に、僕は一番おもしろさを感じます。

仮( )の活動は、「主体/客体が入り混じった場/況をケアする身体性としてのメディウム」というテーマを掲げているのですが、それは、誰かが主で誰かが従という関係ではなく、関係性そのものが場を動かしていくということ。オンラインやデジタルではなく、実際に身体をそこに置いて、温度や気配のなかで起きる変化。そういう感覚を僕らは仮( )を通じて、かたちにしようとしているのだと思います。

ゲストハウス仮( )にて、「仮( )」のあり方について語る楓 大海さん(撮影:高橋 唯)

泊まるから、関わるへ──「仮暮らし」のはじまり

ゲストハウス仮( ) は宿ではありますが、いわゆる一般的な宿とは少し違います。ただ寝るための場所ではなく、もっと人と人の関係が生まれるような場所であってほしいと思っています。

そのため、基本的には長期滞在を前提にしています。まちを歩いたり、夜に一緒にお酒を飲んだり、ご飯を食べたり、あみだ湯でお風呂に入ったり。そうやって時間を共有していけるような関係性が、大事だと思っているんです。だからこそ、単発的に消費される滞在ではなく、できるだけ関わり合いのあるかたちで、ここを使ってもらえたら嬉しいです。

立ち上げ当初は、実は違和感もありました。夜の10時ごろにチェックインして、翌朝にはチェックアウトされる。そんな短い滞在が続くと、ただ寝るだけの場所になってしまって、自分が思い描いていた空気とはどこか違うなと感じるようになったんです。

もし夕方に来てくれたら、僕が作業している横でお茶を飲んだり、少し話したりする時間もつくれる。でも、そういう関わりすら生まれないまま、お互いに素通りしてしまうような状況が続くのは、やっぱりしんどかったです。しかも、それを自分自身がつくってしまっているのかもしれないと気づいたとき、このままではよくないなと思ったんです。

そうした違和感を抱えていたタイミングで、ちょうどコロナ禍が始まりました。立ち止まって考える時間ができたことで、この場所をどうしたいのかを見直すことができました。もっと滞在者が、それぞれのペースで価値観を持ち寄り、関わりを育めるような状況を整えたい。そう考えて、長期滞在型の仮暮らしというプランをはじめました。

ゲストハウス仮( )の居間で、みんなで食卓を囲む時間

鳴り響いた警報と、動けない自分

そんなふうに、滞在者との関係性を育む日々が少しずつかたちになりはじめていた、まさにその矢先のことでした。2024年の元日、能登半島地震が発生しました。その日、私は妻の実家である広島で、1歳になった息子と一緒に、穏やかな時間を過ごしていたところでした。

そのとき突然、スマートフォンの緊急警報が鳴り響きました。画面には「珠洲市 震度7」の文字。最初は誤報かと思いました。けれど、テレビの速報で震源地が珠洲だと知った瞬間、全身の血の気が引くような感覚に襲われました。

預けていた犬、ゲストハウス仮( )、しげ寿司、あみだ湯、友人たちは、大丈夫だろうか。頭の中にいろんな想像が一気に押し寄せ、情報も錯綜するなかで、私にできたのは、ただ「逃げて」とLINEを送ることだけでした。

終わりに立ち会い、はじまりを迎える

1月中旬、私は珠洲に戻りました。ゲストハウスは幸い、建物としてはなんとか立っていました。ただ、畳は水を吸って膨らみ、玄関には津波の跡が生々しく残っていて、とても宿泊できる状態ではありませんでした。

それでも私は、この場所を残すことに決めました。もともとゲストハウスとして果たしたかった役割を、まだ十分に果たせていないと感じていたからです。この場所には、もっと伸びしろがあるはずだと思ったし、何より移住して最初に手に入れた物件でもあったので、より多くの人に泊まってもらいたいという思いがありました。

現在はリニューアルも終え、再開に向けて準備を進めているところです。

一方で、妻と一緒に暮らしていたもう一つの住まいについては、解体することを選びました。残すべきかどうか、迷いもありましたが、妻と話し合い、最後は手放す決断をしました。

私は、葬式というものを大事にしています。何かが終わるとき、その終わり方にきちんと立ち会うことが、次へ進むためのはじまりになると思っているからです。それは住まいにも同じように当てはまります。 だからこそ、燃やして物質的に終わらせるという行為が、自分にとってはとても大切でした。 そして、その家の木材は、あみだ湯で薪として燃やしてもらい、きちんと弔うことができました。

関係性から生まれる、珠洲の風景

すべてが変わってしまったように思えたなかで、変わらずそこにあったものもありました。土地の匂い、人の気配、ゆっくり流れる空気。その一つひとつが、「ああ、自分はやっぱりこの場所が好きなんだな」と思わせてくれたんです。

珠洲の魅力は、食や文化、自然といったものにもたくさんありますが、僕がいちばん惹かれたのは、人です。半島の先端というアクセスのよくない場所に、あえて足を運ぶ人って、やっぱりどこか面白い感性を持っている。そういう人たちが集まって、独特な文化や関係性が生まれていくところに、人間としてすごく惹かれるものを感じています。

観光客も、何もない冬の時期にふらっと遊びに来たりする。「なんでこのタイミングで?」って思うけど、でもそれがまた最高なんですよね。 だからこそ、ここをただ消費する場所にはしてほしくないという思いがあります。ゲストハウスもこの土地も、人と人との関わりのなかで、もっと深く使ってもらえたら嬉しいです。

珠洲市飯田町の燈籠山(とろやま)祭り

ここから始まる“ゲストハウス仮( )”の可能性

とりあえず、珠洲は本当に面白いところなので、ぜひ一度来てみてください。 ゲストハウス仮( )については、長期で滞在してみたいとか、移住を検討しているとか、珠洲に少しでも興味を持ってくれたら、気軽に僕に連絡をください。めちゃくちゃウェルカムです。

地震や地域について研究してみたいという方も大歓迎ですし、「なにかやってみたい」「話してみたい」という方がいたら、ぜひ一緒に面白いことをやっていきましょう。いろんな人とコミュニケーションを取りながら、関係性を編み直すような時間をここでつくっていけたらと思っています。

これからのゲストハウス仮( )は、アーティストや研究者、表現者など、何かをクリエイトしている人たちがレジデンスとして滞在できるような場所になっていったらいいなと思っています。

滞在を通じて、街と関わり、人と出会いながら、制作や探求を深めていく。そのプロセス自体が、地域にとっての大切な財産になるし、未来への投資になると信じています。

震災前、人が集い語らったゲストハウス仮( )の居間

事業者プロフィール

取材後記

Webサイトで楓さんの活動を拝見し、幅広い取り組みとユニークな考え方にとても興味を惹かれたのが第一印象です。実際にお話を伺ううちに、どんどん引き込まれ、「そういう発想があるのか!」と新鮮な驚きが何度もありました。楓さんから見た珠洲市の人々や、その関わり合いのなかで形づくられていく場所とはどんなところなのか。もし自分がそこに入り込んだら、どんな風景が生まれるのだろうと、想像をかき立てられました。 取材は終始、雑談のようなフラットな雰囲気で進み、とても楽しい時間でした。前日に新谷さんへもお話を伺っていたこともあり、お二人の考えや価値観の重なりと違いが立体的に見えてきて、関係性の良さやコンビネーションの妙を改めて感じました。これからお二人がつくっていく珠洲市が、どんなまちになっていくのか、とても楽しみです。

高橋 唯(たかはし・ゆい)

IT企業でBtoBの法人営業・広報業務を経験後、PR代理店の広報部にてインターナルコミュニケーション施策、社内報制作、プレスリリースやメディアリレーション構築に携わる。 都内で開催された能登を感じるイベントに参加したことをきっかけに、実際に自分の目で能登を見て、地域の方と直接話したいという想いから、本企画にプロボノライターとして応募。