能登から紡ぐ谷泉──“鶴野酒造店”14代目が探す「私たちらしさ」

鶴野酒造店

更新日:2025年10月17日

能登を形にする──兄妹で紡ぐ230年の酒蔵物語

鶴野酒造が醸す「谷泉」「登雷」

港町を飛び出し、見つけた「帰る理由」

能登のすべてに、日本酒が息づく

一瞬で崩れ落ちた、230年の歴史

震災により倒壊した鶴野酒造

暗闇のなかで差し込んだ、蔵元仲間からの光

水と資金、そして津波リスク──再建への壁

学びを力に、再建の日まで

震災を越えて、共に酒を醸す──共同醸造の現場にて

能登の酒を絶やさぬために。福光屋で取り組む共同醸造

伝統の「谷泉」から広がる、挑戦の酒造り

ブランディングの答えを探しながら、日本で愛される酒へ

震災が気づかせた酒造りへの愛と、継承への決意

伝統の技を受け継ぐ、鶴野酒造の麹づくり

鶴野酒造がつなぐ、能登の未来と人の縁

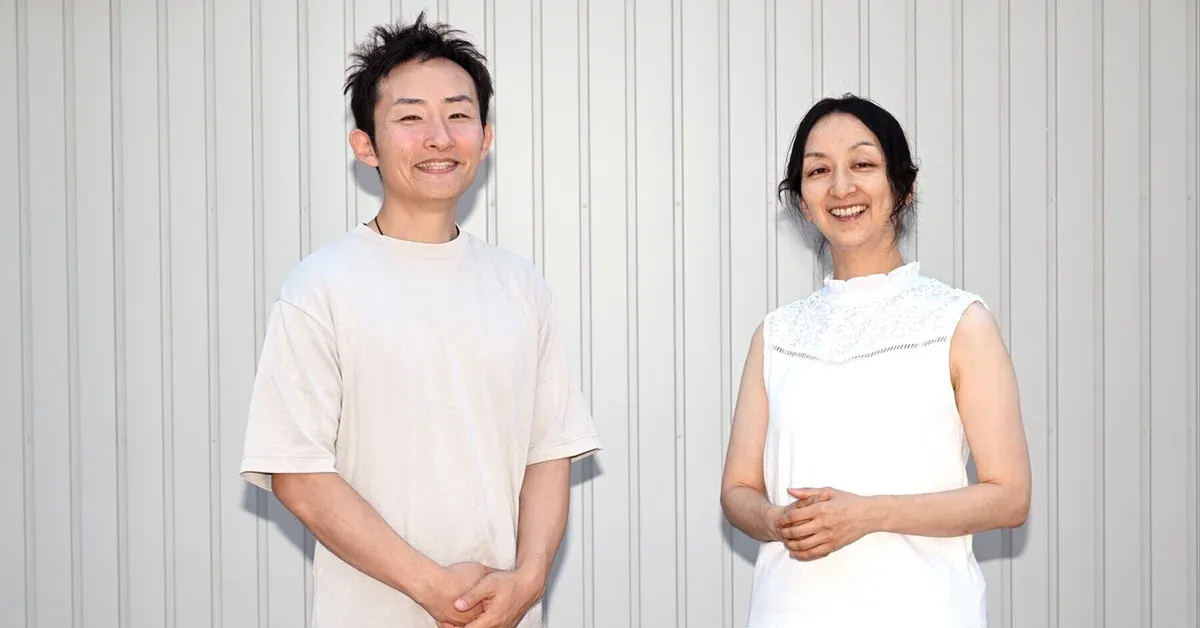

東京・日本橋で開催された「SAKE PARK」に遊びに行きました!(撮影:高橋 唯)

事業者プロフィール

鶴野酒造店

代表者:鶴野晋太郎 所在地:石川県鳳珠郡能登町字鵜川19-64 TEL:0768-67-2311

取材後記

能登各地を巡った私の能登取材最終日、最後の取材は鵜川町。かつて鶴野酒造店があった場所に向かいました。地図に表示された場所に到着したものの、建物は跡形もなく、本当にここで合っているのか少し戸惑いました。実は記事のトップ画像で鶴野さんが立たれているのは、まさに蔵があった場所でした。 程なくして鶴野さんにお会いし、車中で取材をさせていただきましたが、淡々と語る姿が印象的でした。 230年以上続いた場所を失う悲しみは計り知れません。それでも、立て直そうとする強い想いと、伝統を守り抜こうとする姿勢はとてもかっこよく映りました。 2025年7月上旬の取材後、7月中旬に日本橋で開催された「SAKE PARK」に鶴野酒造店が出展するとのことで、足を運びました。改めていただいた谷泉は本当に美味しく、取材時とはまた違った鶴野さんの表情を見ることができ、素直に応援し続けたいと感じました。これからもイベント出展があれば、ぜひ足を運びたいと思います。

高橋 唯(たかはし・ゆい)

IT企業でBtoBの法人営業・広報業務を経験後、PR代理店の広報部にてインターナルコミュニケーション施策、社内報制作、プレスリリースやメディアリレーション構築に携わる。 都内で開催された能登を感じるイベントに参加したことをきっかけに、実際に自分の目で能登を見て、地域の方と直接話したいという想いから、本企画にプロボノライターとして応募。