<能登を歩く>今も昔も変わらず旅人も地元の輪に引き入れる「よばれ」。気づいたら私も仲間に!!

更新日:2025年8月16日

こんにちは。「シロシル能登」のライター、米谷美恵(よねや・みえ)です。

「シロシル能登」の取材として珠洲市飯田町のいろは書店・八木淳也(やぎ・あつなり)さんにお話を聞いたのは、2025年ゴールデンウイークのこと。インタビューの最中、お互いに無類の祭り好きと知り、話が盛り上がりました。その八木さんから、「7月20、21日の飯田燈籠山(とろやま)祭りがあります。いろは書店でも『よばれ』を催すので来ませんか?」というお誘いが届きました。祭り好きの血が騒ぎ「行きます!」と即答したものの、「よばれって何?」「東京から参加していいの?」と頭の中を「?」が駆け巡ります。「でも行きたい!」。すぐに飛行機と宿を押さえました。

今回は、番外編として、お招きいただいた飯田町燈籠山祭り、そしてよばれの体験記をお届けします。

祭りに旅人を迎え入れる能登の人々の心意気

春日神社に向かう春日通りに8町会8基の曳山(ひきやま)が集結しました

飯田燈籠山祭りの起源は、江戸時代・寛永年間初期(1625年頃)、三代将軍家光の頃といわれています。珠洲市飯田町に鎮座する春日神社で、暑さ厳しい土用のころに行われる夏季例祭です。そもそもは、神様に夕涼みにお出ましいただくための催しだったようですが、私がお邪魔した2025年7月20、21日は、日中は32度を超えるという猛暑日でした。

祭りに参加するのは8つの町会。それぞれに趣向を凝らした8つの曳山は春日神社に集合、曳き出し式の後、うだるような暑さのなか、汗だくになりながら、町会ごとに揃いの半纏(はんてん)を身にまとった人たちがそれぞれの町会の曳山(ひきやま・山車のこと)を力強く引いていきます。

祭りに参加するのは8つの町会。それぞれに趣向を凝らした8つの曳山が各町会を巡行します。この日もうだるような暑さのなか、 町会ごとに揃いの半纏(はんてん)を身にまとった人たちが、汗だくになりながらそれぞれの町会の曳山(ひきやま・山車のこと)を力強く引いていました。

私は山車(だし)といえば引き手が進行方向を向きながら引くものだと思っていましたが、飯田燈籠山祭りでは引き手が山車のほうを向いて綱を持ち、後ろ向きに進みながら山車を引いています。近くにいた方が、「神様にお尻を向けるのは失礼だから」と教えてくれました。

今回、私を招いてくれた「いろは書店」の八木さんと、「シロシル能登」を主宰する一般社団法人能登乃國百年之計の岩城慶太郎(いわき・けいたろう)さんが、行き交う街の知り合いの人たちに、「今日はこの人(私)の面倒見てあげてね」と声をかけてくれます。おかげで飯田町の人たちが優しく迎え入れてくれ、一人の心細さがすっと消えていきました。

私はといえば、あまりの暑さに宿へ戻り一休憩。その後、同じくゴールデンウイークに取材させていただいた「つばき茶屋」の番匠さとみ(ばんしょう・さとみ)さんと待ち合わせして、今回の一番のお楽しみ、いろは書店さんのよばれへ出かけます。

「よばれ」に招かれることは地域に受け入れられた証!?

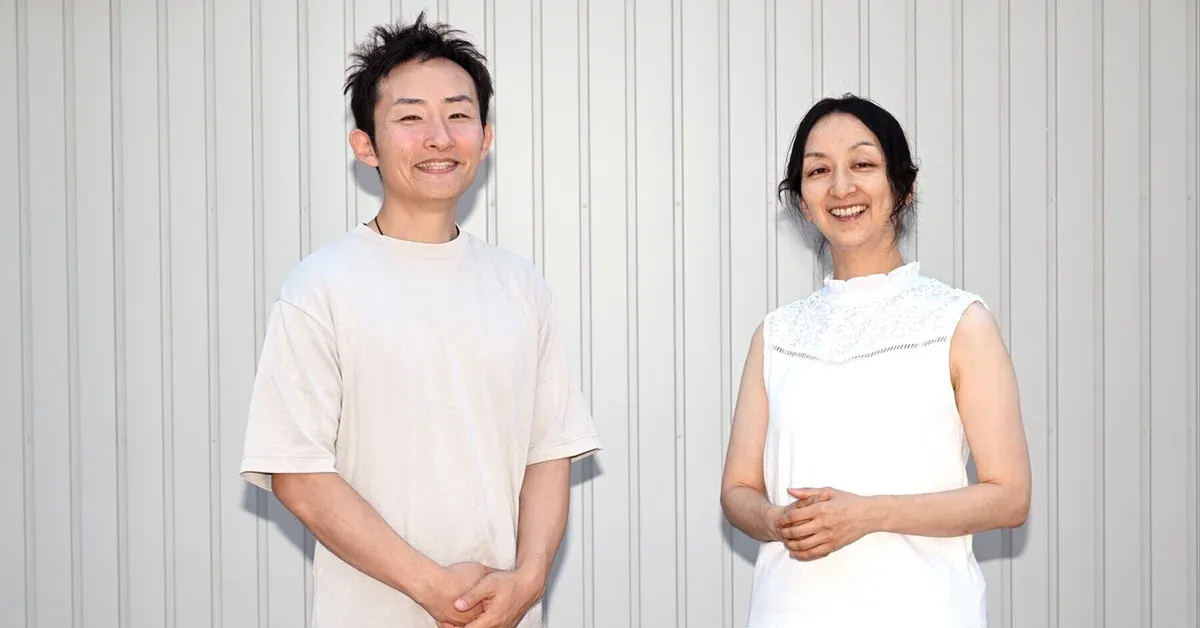

全国から「よばれ」に集まった祭り好きの人たち。初対面なんて思えませんでした

さて、「よばれ」とはいったい何のことでしょう?

八木さんによれば、「能登のお祭りの際に、自宅へ親戚や友人を招いて宴会を催すこと」だそう。調べてみると、「よばれ」は能登地方の方言で「ごちそうになること、招かれてもてなされること」。つまり「よばれ」は。縁あって祭りに参加したり、手伝ってくれたりした親戚や友人、知人などをもてなす席ということでしょうか。また、「よばれ」に招かれることは地域に受け入れられた証ともいわれているとか。能登の外から来た人も自然とその輪に引き入れる仕組みは今も昔も変わりません。

八木さんに取材させていただいたことが能登とのこんな素敵なご縁を紡いでくれました。僭越ではありますが、このご縁を大切に、私ができることで能登を応援していけたらなと思います。

また、「よばれ」に招かれることは地域に受け入れられた証ともいわれていると聞き、なんだかちょっと誇らしい気持ちになりました。

さて、いろは書店さんの「よばれ」の席には、すでに15人くらいの方たちがテーブルを囲んでいました。

「そこ詰めて」「何飲む?」「何食べる?」……。

あっという間に私の目の前に、ビールや日本酒、お茶、さまざまな料理やお菓子などが並びました。そして人が増えるたびに「乾杯!」を繰り返すのです。

そのうちに誰かが三味線を弾き出すと、いつの間にか、横笛や太鼓も加わって、歌ったり、手拍子したり……。知らない人ばかりの席に加わる不安はどこかへ飛んでいきました。

よばれに参加しているのは、地元飯田町の人ばかりではなく、珠洲市のあちこち、そして東京、横浜など、全国から集まってきた祭り好きの人たち。飯田燈籠山祭りに、そしてよばれに参加している、それだけでもう昔からの知り合いのようです。楽しい!!

今回お世話になった宿のおかみさんが、「昔は料理を用意するのも女性、片付けるのも女性、それはそれは大変だった」と教えてくれました。それでもよばれが続いているのは、初めて顔を合わせる人同士が、「飲んで、食べて、語って、仲良くなる」ことを大切にする能登の文化があってのことなのでしょうね。

8町会が力を合わせ、16メートルもの巨大な燈籠山を引いていく

屋根の向こう、真っ赤な夕焼け空を背景に祭りの主役燈籠山が姿を見せています

いよいよ祭りのメインイベント。よばれを後に珠洲市役所前の春日通りに向かいます。

途中で、「ドーン!」という音と共に、大輪の花火が打ち上がりました。春日神社を背に飯田港付近から、打ち上げられた花火と曳山の饗宴が始まります(途中で偶然知り合いに出会い、おしゃべりに夢中でその写真が撮れなかったのが返すがえすも残念)。

大輪の花火が次々と能登の空に打ち上げられました

そうしているうちに市役所前のワクワク広場にだんだんと人が集まってきました。

何が起きるのかわからないまま、人の波に押されるように広場に近づいていくと、そこには鯛を頭の上に捧げ持った恵比寿さまが鎮座する16メートルもの大きな燈籠山が。その周りでは、町会を問わず集まった数人の女性たちがかろやかに横笛を吹いています。そしてどんどん人の輪が広がって、広場を埋め尽くしていきます。

そして、パーンという音が鳴り響き、クラッカーから色とりどりの紙吹雪が宙に舞うと同時に、 8町会の人たちが燈籠山から伸びたロープを引き、大きな燈籠山が左右に揺れながら春日神社に向かって動き出します。その後ろの「榊神輿」、 8基の曳山(山車)が、笛や太鼓、大きな掛け声と共に春日神社へ戻ったのは、23時を回っていました。

色とりどりの紙吹雪が舞ったと同時に、燈籠山が春日神社に向かって動き出しました

翌21日も、正午に集まった8つの曳山が22時まで氏子全域を運行、祭りはまだまだ続きます。

しかし残念ながら私は時間切れ。よばれでご一緒した方が、「燈籠山祭りが一番盛り上がりを見せるのは二日目」と話すのを聞いて、来年は事前に予定をしっかり調整して、またこのお祭りに来ようと心に決めました。

今年の夏は、能登日本遺産「キリコ祭り」に出かけませんか?

道の駅すずなりに貼ってあった「珠洲のキリコ祭り」のポスターを見てびっくり。

珠洲市だけでも、今回の飯田燈籠山祭りを皮切りに、7月から9月にかけて、蛸島の秋祭り(9月10、11日)、正院の秋祭り(9月14、15日)など、それはそれはたくさんのお祭りが催されるのです。

日本遺産「灯り舞う半島 能登 〜熱狂のキリコ祭り〜」能登のキリコ祭り

【日本遺産「灯り舞う半島 能登 〜熱狂のキリコ祭り〜」能登のキリコ祭り】

https://notokiriko.ishikawa.jp/kiriko/jp/index.php

このWebサイトでは、珠洲だけではなく、能登全域の日本遺産「キリコ祭り」を紹介しています。

帰ってきたばかりだというのに、「次はどのお祭りへ行こう」とワクワクしています。

あんやと。ほんならね。

ゴールデンウイークに能登を訪ねたのは実に大学生のころ以来でした。当時は夜行列車を乗りついで行った能登(年齢がばれちゃいますねw)。ものすごく遠かったと記憶しています。私の周りの人たちも、「能登に行く」と言うと誰もが「遠いでしょ?」と反応します。

でも、東京・羽田からのと里山空港までは約1時間(1日2便)です。車の免許を持っていなくても、空港から乗合のふるさとタクシー(要事前予約、珠洲市内まで1,800円)で市内に移動できるんです。

かくいう私も免許を持っていませんが、それでも能登の旅行を十分に楽しめました。今回の行程を簡単にお話しすると、

1. 空港から能登半島の先端にある「つばき茶屋」さんへふるさとタクシーで直行。前回のゴールデンウィークにお話を聞いた番匠さとみさんに会って、前回、売り切れで食べられなかったぶりっこ丼(甘辛く煮つけたおいしいブリが乗った丼)をいただきました。

つばき茶屋のぶりっ子丼

【「みんなの帰る場所を守り続けたい」。奥能登“つばき茶屋”が願う静かな再生 - シロシル能登】

https://www.sirosiru.jp/articles/nc6d35dfde9dd

2. つばき茶屋をあとにし、飯田町まで前出の岩城さんに車で送ってもらいました。飯田町内の移動は距離はちょっとありますが歩ける範囲です。

3. この日の宿は「灯の宿 まつだ荘」さん。震災被害で厨房が使えなくなってしまったために2025年7月現在食事の提供はされていませんが、掃除の行き届いた気持ちの良い宿でした。周りにはコンビニも飲食店もありますが、営業時間が短かったりお休みだったりすることもあるので、とくに飲食店での食事は事前の確認と予約をおすすめします。

4. 早めのお昼に「すずなり食堂」へ。こちらでもゴールデンウィークに取材させていただいた和田丈太郎さんにご挨拶。前日よばれでご一緒した方たちと遭遇して一緒にランチ。

すずなり食堂ではエビフライを

【地元民、復興関係者、観光客の胃袋を掴み、一歩先へ前進 “すずなり食堂” - シロシル能登】

https://www.sirosiru.jp/articles/nfc0bbf73f095

5. 暑さから逃れるため、という口実で「ラポルトすず」内のカフェで涼みながらおいしいジェラートをいただきました。

6. ふるさとタクシーでのと里山空港へ

【交通アクセス|のと里山空港 〜NOTO SATOYAMA AIRPORT〜】

https://www.noto-airport.jp/access/furutaku.html

今回、思った以上に充実した楽しい時間を過ごせたのは、声をかけてくださった八木さんや珠洲の人とつないでくれた岩城さん、そしてひとりで行動するのが不安だという私と一緒に行動してくれた番匠さん。よばれで知り合った人たち。すれ違うと「こんにちは」と声をかけてくれる学生さんや年長者の方々。温かな能登の人たちのおかげです。

祭り、食、自然、そして人。四季折々の能登を味わいにぜひお出かけください。

次はいつ行こうか? 故郷のない私に帰る場所ができました。

取材後記

米谷美恵(よねや・みえ、インタビューライター)

インタビューライターとして20年以上にわたり、メディアや企業、自治体など、さまざまなジャンル、媒体で2,000人以上の方々にお話を聞いてきました。好物は「人の話」。人、場所、物、想い。そのすべてに寄り添ったコンテンツ作成を心がけています。話し手の言葉に耳を傾け、ことばを整え、読んだ人の心に届くように形にしていく──。「対話から生まれる想い」を大切にしています。