つくる人と使う人のために。日常に寄り添う輪島塗“中島忠平漆器店”

中島忠平漆器店

更新日:2025年9月15日

輪島塗の未来を繋ぐ「塗師屋」の役割

中島忠平漆器店 店内

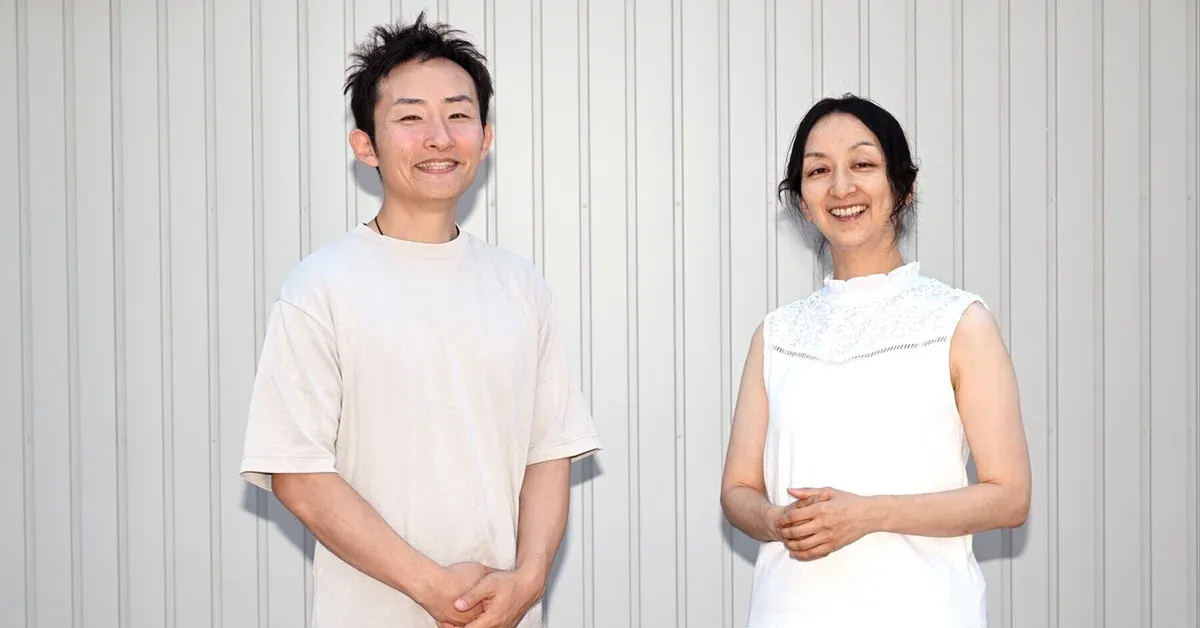

中島忠平漆器店は、明治5年に創業した輪島の老舗です。私、中島 悠(なかしま・はるか)はその6代目として、漆器の製造販売に携わる「塗師屋(ぬしや)」です。

輪島塗は、120を超える繊細な工程を経て完成する伝統工芸で、木地の製造を専門とする木地師(きじし)、下地・上塗りを行う塗師(ぬし)、その他、沈金師(ちんきんし)や蒔絵師(まきえし)など、各工程専門の職人がいます。塗師屋はその全体を束ね、製品の方向性を示し、職人の仕事を生み出す存在でもあります。

漆を塗る前の木地

私たちが目指しているのは、輪島塗の伝統と精神を守りながら、現代の暮らしに自然と溶け込む漆器を生み出していくことです。漆器という伝統工芸を次の時代に引き継ぐために、色合いや質感、形状に独自の工夫を凝らし、日常の道具として手に取られる製品を志向しています。

震災を乗り越え、新しいチャレンジへ

築100年を超える建物へのダメージは相当のものだった

2024年1月の震災により、私たちの店舗は深刻な被害を受けました。築100年を超える日本家屋の礎石が大きくずれたり、柱がねじれたりしたせいで、建物全体が軋むようになり、玄関や客間の戸も閉まらない状態となりました。

この地で代々守ってきたものが、一瞬で崩れてしまった現実に、胸が締めつけられるようでしたが、そこに立ち尽くすだけでは、未来は拓けません。私たちは応急的に店舗の一部を補修し、2026年秋には耐震工事を行う予定です。

ハレの日に相応しい、華やかな細工が入った輪島塗の器

震災を契機に、私自身も変わりました。かつては地元を離れることが少なかった私が、今では県外の催事に積極的に出向き、さまざまなお客様と対話を重ねています。

催事では、多くの発見と学びがありました。「もう少し浅い形の方が使いやすい」「ガラス素材にも漆を塗ってみては?」──そんな声の一つひとつが、私たちにとって何よりの財産です。お客様の声こそが、輪島塗の新たな可能性を教えてくれました。

現代の食卓に馴染む、漆器の新しいかたちを探して

沈金(ちんきん)の技術が施された輪島塗のぐいのみ。お酒を注ぐと金色の模様がゆらゆらと揺らめく

輪島塗はよく「高価で、扱いが難しい」と誤解されます。けれど実際には、驚くほど丈夫で、むしろ日常使いにこそふさわしい器です。熱を逃がしにくく、軽くて手に馴染みます。そのうえ、独自の美しさも備えています。

ただ現実には、手に取ってくださるのは年齢を重ねた方が中心で、若い世代にまでその魅力が届いているとは言えません。

だからこそ、私たちは挑戦を続けています。価格やデザイン。そのバランスを探りながら、若い方たちも手に取りやすい製品を模索しています。

漆器といってもさまざまな製法があり、木目を生かす塗り方もある

輪島塗は、幾重にも漆を塗り重ねることで木地を覆い隠し、強度と滑らかさを生む。その手間ゆえに高価になりますが、それが揺るぎない価値を形づくっています。

一方で、輪島塗以外にも、若い世代が日常に取り入れやすいカジュアルな漆器があります。木目を活かした塗り方など、素材そのものの美しさを引き出す器も少なくありません。

「どちらが上か」ではなく、それぞれの器に宿る価値を見つめ直し、手に取ってもらえる機会を広げること。

それが、漆器を未来へつなぐために私たちが果たすべき役割だと考えています。

NEGOROと名付けられたシリーズ。輪島塗の三段重

輪島の技と風景を、より多くの人へ

一見、単色の朱のお椀、しかし──

輪島塗を守るためには、技術の継承が不可欠です。しかし、若手の職人は年々減りつつあり、今この瞬間にも、長年の技が失われようとしています。

地域では職人育成のための学校設立が進んでおり「石川県立輪島漆芸技術研修所」では、人間国宝級の作家を育てるために、じっくりと時間をかけた教育が行われています。

私たちも、この流れのなかにしっかりと立ち続けたいと考えています。まずは、私たちがいいものづくりをし、それをより多くの人に触れていただく機会を創出できればと考えています。

──蓋をあけると裏側に福助が。縁起物のお椀

輪島には、今もなお震災の爪痕が残っていますが、来ていただければ、海のきらめきや人の温もり、そしてこの土地に息づく漆器づくりの魂を感じていただけるはずです。まずは、たくさんの方に輪島を知っていただき、土地の魅力を体感していただけることを願っています。

事業者プロフィール

取材後記

取材のあいだ、中島さんの言葉のひとつひとつから、漆器に対する思いと信念が感じられました。 中島忠平漆器店の器たちは、晴れやかな席を彩るものから、日々の食卓にそっと寄り添うものまで、それぞれに異なる魅力を湛えています。どれも、暮らしのなかで使われることによって完成し、次の世代へと手渡されていく特別なものだと感じました。 漆塗りの器は、買ったばかりの美しさはもちろんですが、使うことによって、その美しさが増すといいます。 つくる人から使う人へ、それぞれの手仕事の積み重ねが器を育てていく。生活の何気ない一コマを、大切にしたいと思わせてくれる器です。

伊藤璃帆子(いとう・りほこ)

コラムニスト&フォトグラファー、たまに料理人。デジタルマーケティング会社勤務を経て、コンテンツプランナーとして独立。企画から制作までワンストップで手がけるマルチクリエイター。また、料理家としても活動中。ケータリングユニットを主宰し、アートな食空間を提供している。 https://www.instagram.com/catering_unit_session/ https://www.facebook.com/rihoko.itoh