ただいまとおかえりが交わる場所であるために──珠洲“海浜あみだ湯”の願い

海浜あみだ湯

更新日:2025年7月28日

北見から金沢、そして珠洲へ

通い湯から、担い手へ

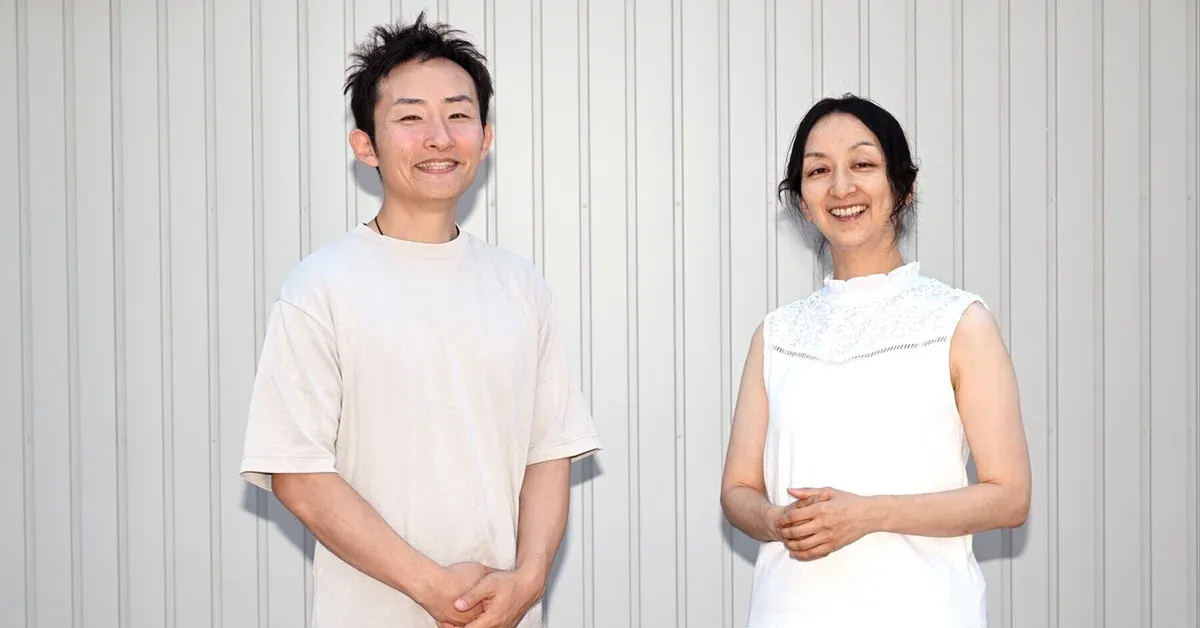

地域の仲間と笑顔を交わす、あみだ湯オーナー

まちに息づく、銭湯の人格

実家のように落ち着ける、あみだ湯の休憩スペース

再開に込めた地域への想い

被災した家財や廃材を弔うように燃やし、今日も入浴されるお客さんのお湯を温める

珠洲への恩返しを胸に

2024年9月豪雨で被災した住宅の泥かきを仲間たちと手伝う

人が面白い、文化が深い珠洲

お風呂あがりの、くつろぎのひととき

「ただいまとおかえりを温める」あみだ湯の想い

「海浜あみだ湯」公式サイトより

関係性が人を動かす場所に

今、珠洲とつながるということ

震災後、あみだ湯の清掃を手伝ってくれた仲間たち

事業者プロフィール

取材後記

取材前にWebサイトに掲載されている記事などを拝見し、世界観や物事の捉え方がとても興味深く、「どんな方なんだろう」とお会いするのを楽しみにしていました。珠洲市では「しんけん」の愛称で親しまれているそうです。 実際にお会いすると、お団子ヘアがトレードマークで、どこか抜け感のある佇まい。地元のおじいちゃんと楽しそうに会話をされていて、最初はつかみどころのない印象を受けました。 でも、いざお話を伺ってみると、珠洲市のために多岐にわたる活動をされていて、銭湯に対する想いや地域へのまなざし、そしてそれらを実行に移す力に、自然と尊敬の念を抱かずにはいられませんでした。 移住者だからこそ見える珠洲市の魅力。そして、地元の方と同じくらいの熱量でまちと向き合うその姿勢が、本当にかっこよかったです。 地域住民や移住仲間、学生など、さまざまな人の“中心”にいるような存在だと感じました。純粋に、またお話を聞きたくなりました。そして、あみだ湯にもつかりに行きます。

高橋 唯(たかはし・ゆい)

IT企業でBtoBの法人営業・広報業務を経験後、PR代理店の広報部にてインターナルコミュニケーション施策、社内報制作、プレスリリースやメディアリレーション構築に携わる。 都内で開催された能登を感じるイベントに参加したことをきっかけに、実際に自分の目で能登を見て、地域の方と直接話したいという想いから、本企画にプロボノライターとして応募。