能登が能登らしく復興するために、まずは友達になってほしい。“一般社団法人能登復興ネットワーク”

一般社団法人能登復興ネットワーク

更新日:2025年8月30日

復興だけではなく、その先のことも。

【つたえる】現場の情報を、知ってもらう機会をつくる

【つなげる】能登とのつながり方を考え、能登の未来を描く

【ささえる】新しい能登をつくる人達を支援する

持続可能な能登を実現するために

友達になって一緒に能登の未来を考えてほしい

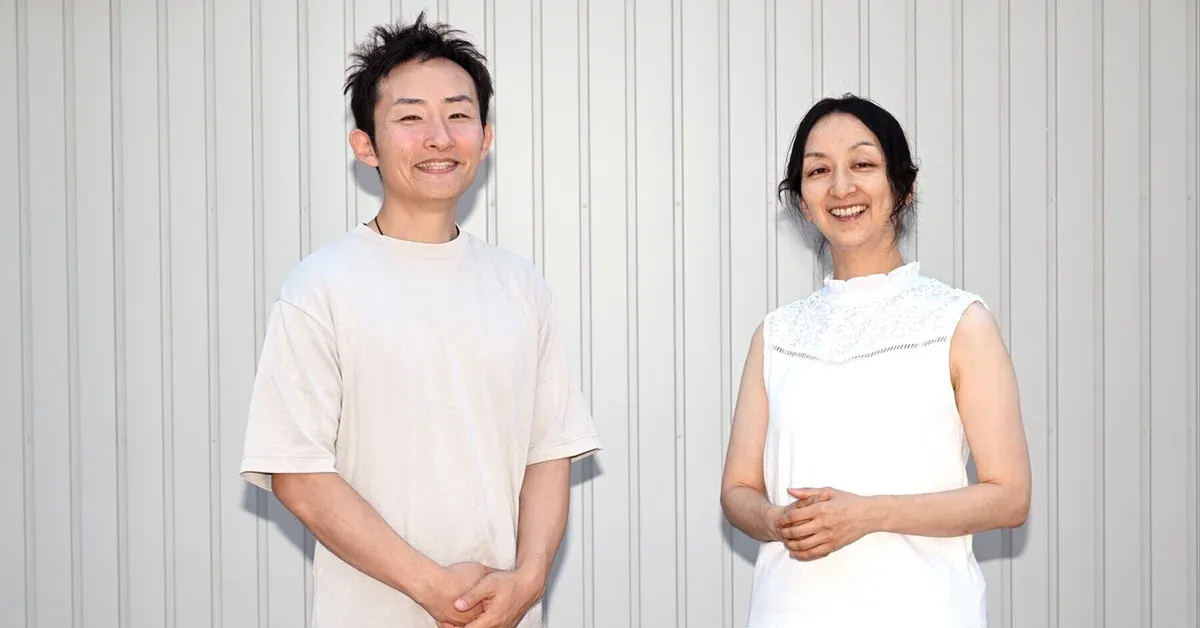

能登半島を模したポーズをレクチャーしていただきました

森山奈美からのメッセージ

伊東鈴乃からのメッセージ

一般社団法人能登復興ネットワークについて

ライターの連写に笑ってくれたお2人

事業者プロフィール

一般社団法人能登復興ネットワーク

事務局長/理事:森山奈美 所在地 :石川県七尾市生駒町

取材後記

「どんな顔して、どんな声色で、どんな言葉でインタビューしよう……」 何度も旅行に訪れるほど、能登が好きでした。景色も、人も、温泉も、食べ物も、大好きでした。……過去形になってしまったのは、震災がきっかけです。 とにかく情報が少なく、メディアや噂に踊らされ、「復興は進んでおらず、町の雰囲気は暗く、旅行になんて到底行けないだろう」と、勝手に思い込んでいたからです。 その思い込みは、インタビューを始めてから、ものの5分で取り除かれました。とにかく、森山さんと伊東さんがとっても明るい人。笑顔いっぱい、元気いっぱい。インタビューを進め、返ってくる言葉1つ1つにエネルギーを感じました。 取材に伺った2025年3月の時点では、営業が再開している宿泊施設は限られていて、今までのような観光やレジャーとして能登へ行くのはためらいがあったけれど、町の暗さはまったく感じない。能登では、このお2人のようなエネルギッシュな方たちがしっかりと活動されているからなのだろう……と感じました。 被災地から遠く離れたところに住んでいる私たちが持っている印象と、実際の能登の雰囲気は、別物です。「生の声を聞く」ことの大切さを実感する機会になりました。 とは言え、抱えていらっしゃる問題はたっぷり。でも、「大変だから、助けて欲しい」ではありません。地に足をつけて、前を向いて、未来に向けて進んでいる能登を、まずは知ってほしいということ。 次にお会いするときは、「お久しぶりです! お元気でしたか!」と笑顔いっぱい、元気いっぱいに挨拶をしたいです。

高岸麗美(たかぎしれみ)

WEBやSNSなどを活用した発信を得意としたマーケターとして活動する、旅行とグルメとキャンプとお酒が大好きなフリーランス。 雑誌編集者だったころの経験を活かし、インタビュアー兼ライターとしても全国を飛び回っている「いつもどこかしらに行っている人」。 過去に何度も能登へ旅行した経験から、現在の能登に対して、自分のスキルを活かしたお手伝いができないかと思ったことがきっかけで、能登への取材活動を行っている。